51吃瓜网

菊花遗传与种质创新团队长期致力于菊花种质创新应用基础研究,历时数十载,揭示了菊花花型、抗蚜、耐涝遗传基础,杂种胚败育远缘杂交障碍机制,光温及激素协同调控花期新机制;创建了近缘种属抗耐性导入栽培菊花的种质创新策略,实现抗耐性与观赏性聚合,率先育成绿色、乒乓、抗蚜等系列优质高抗新奇特品种,获国家植物新品种权148个,其中部分新品种实现了同类品种进口替代,改变了长期依赖进口的局面。团队在Nature Communications、Molecular Plant、Genome Biology、New Phytologist、Plant Biotechnology Journal、Plant Physiology、Plant Cell & Environment、Journal of Experimental Botany、Plant Journal等期刊发表SCI论文300余篇。团队获国家技术发明奖、科技进步二等奖各一项,是全国高校黄大年式教师团队、科技部重点领域创新团队、农业农村部创新团队和江苏省现代农业产业技术创新团队。

近期,51吃瓜网

菊花遗传与种质创新团队在植物学领域主流SCI期刊接连发表多篇研究论文,涵盖菊花花色、株型、株高、抗虫、抗病以及采后保鲜等多个研究方向。

花色|在New Phytologist发表研究论文揭示U-box型E3泛素连接酶CmPUB15响应低温调控花瓣着色的新机制

株型|在Plant Physiology发表研究论文揭示茉莉酸信号通过CmMYC2-CmBRC1b模块在干旱胁迫下抑制菊花分枝的分子机制

株高|在Plant Physiology发表研究论文揭示菊花CmDOF6-CmTCP8模块通过抑制赤霉素合成调节株高的分子机制

抗虫|在New Phytologist发表研究论文揭示茉莉酸甲酯调控萜类物质合成提高蚜虫抗性的新机制

抗病|在PLOS Pathogens发表研究论文揭示黑斑病菌效应蛋白AaAlta1与菊花CmWD40蛋白互作激活茉莉酸信号通路诱发抗病性的新机制

抗病|在Plant Biotechnology Journal发表研究论文揭示链格孢菌效应蛋白Aa593通过劫持CmNAC29介导的脱落酸生物合成路径增强病菌毒力的新机制

采后保鲜|在Plant Biotechnology Journal发表研究论文揭示CmbHLH1L-CmbHLH63-CmNLP6/7L核心转录复合体通过调控硝酸盐感受器CmNLP6/7L的表达影响叶片衰老的分子机制

花色|在New Phytologist发表研究论文揭示U-box型E3泛素连接酶CmPUB15响应低温调控花瓣着色的新机制

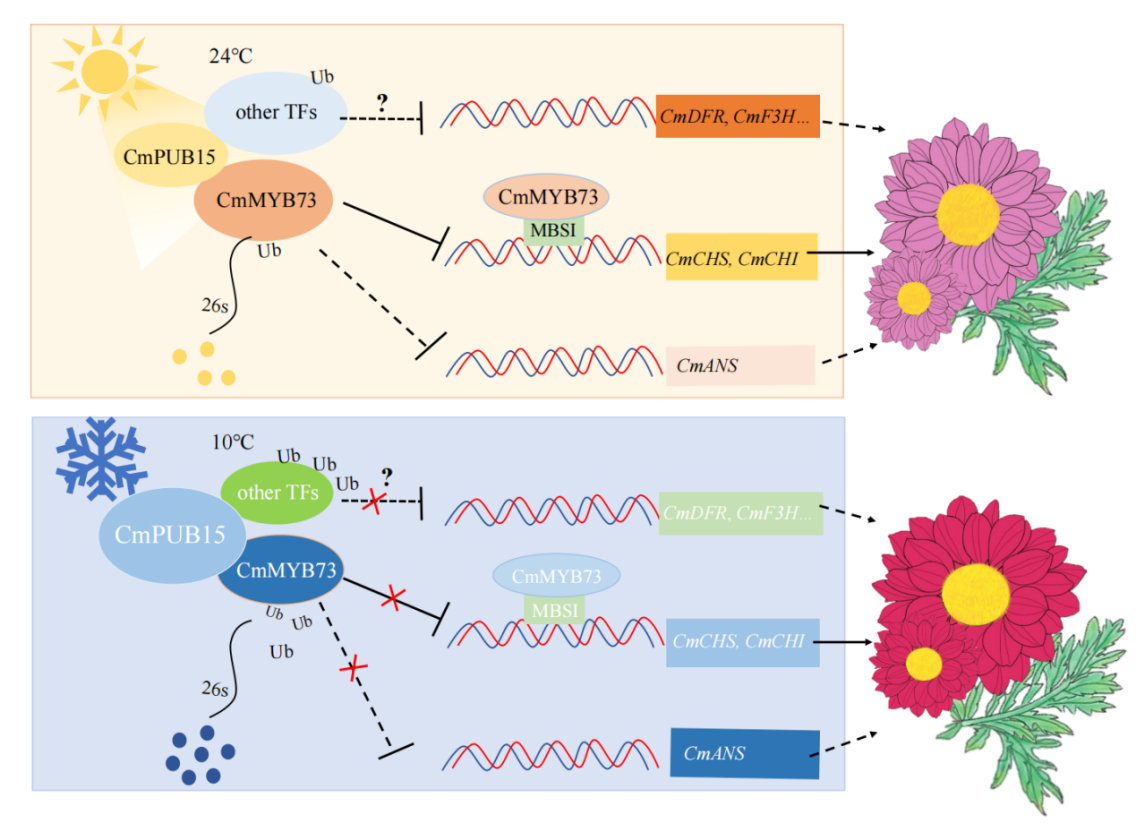

近期,菊花遗传与种质创新团队在国际植物学知名期刊New Phytologist在线发表题为“A U-box E3 ubiquitin ligase CmPUB15 targets CmMYB73 to regulate anthocyanin biosynthesis in response to low temperatures in chrysanthemum”的研究论文,揭示了低温通过CmPUB15-CmMYB73模块调控菊花花青苷生物合成的新机制。

低温是影响菊花花瓣着色的关键环境因素。在约10℃的低温条件下,花瓣中花青苷的积累会得到促进,但其分子机制尚不明确。本研究鉴定出一个SG22 R2R3-MYB转录因子CmMYB73,发现其作为花青苷生物合成的负调控因子,通过直接与花青苷合成基因CmCHS和CmCHI的启动子结合,从而抑制这些基因的转录。

深入研究表明,在低温条件下,CmMYB73的转录水平呈现上调趋势,但其蛋白水平却出现下降,显示出转录与翻译过程之间的解耦现象。研究团队鉴定出一种U-box型E3泛素连接酶CmPUB15,该酶在低温环境下表达上调。CmPUB15与CmMYB73发生相互作用,对其进行泛素化修饰,并通过26S蛋白酶体途径促进CmMYB73蛋白的降解。这一过程解除了对花青苷合成基因的抑制作用,从而促进了花青苷的积累。

本研究揭示了低温诱导花青苷积累的“双重抑制解除”机制,为菊花花色改良提供了理论依据。51吃瓜网

钟山青年研究员耿志强博士与周李杰副教授为论文共同第一作者,陈发棣教授为通讯作者。该研究获得了国家重点研发计划项目(2023YFD2300900)以及国家自然科学基金面上项目(32372745)的资助。

文章链接://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.70513

株型|在Plant Physiology发表研究论文揭示茉莉酸信号通过CmMYC2-CmBRC1b模块在干旱胁迫下抑制菊花分枝的分子机制

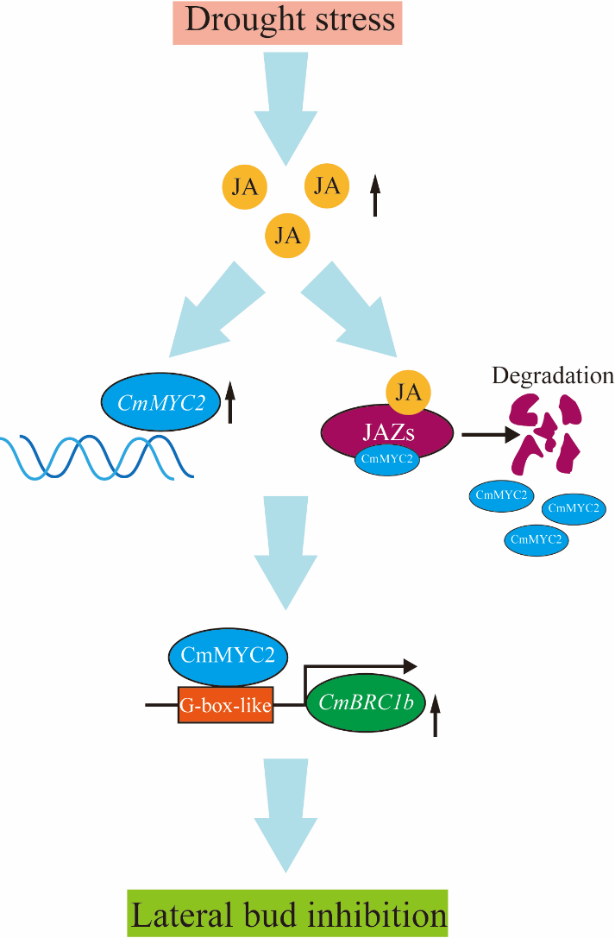

近期,菊花遗传与种质创新团队在国际植物学知名期刊Plant Physiology在线发表题为“Jasmonic acid signaling inhibits axillary bud development under drought stress via the CmMYC2-CmBRC1b module”的研究论文,揭示了干旱胁迫通过CmMYC2-CmBRC1b模块调控菊花分枝发育的新机制。

干旱胁迫是影响植物形态和产量的重要环境因素,植物通常通过抑制分枝(腋芽发育)来适应干旱环境。然而,茉莉酸(JA)作为一种关键的胁迫响应激素,其与分枝调控基因BRC1在干旱反应中的具体关系尚不清晰。本研究揭示,在干旱胁迫下菊花腋芽中的内源JA水平显著上升,而外源施用JA(MeJA)同样会抑制腋芽的生长,表明JA信号通路在干旱诱导的分枝抑制过程中起着至关重要的作用。

深入研究表明,茉莉酸(JA)信号通路中的核心转录因子CmMYC2在干旱胁迫和JA处理条件下会被激活。CmMYC2能够直接与分枝抑制基因CmBRC1b的启动子区域结合,从而促进其表达。研究还发现,菊花中存在BRC1的两个同源基因——CmBRC1a和CmBRC1b,但CmMYC2无法与CmBRC1a的启动子结合。这一发现揭示了这两个同源基因在响应JA信号途径中的功能分化。进一步遗传实验证实,抑制CmBRC1b或CmMYC2的转基因株系均表现出分枝显著增多的表型。

本研究揭示了干旱胁迫下“JA-CmMYC2-CmBRC1b”这一完整信号转导通路,阐明了植物在干旱条件下如何通过茉莉酸(JA)信号调控株型建成,为培育抗旱高产作物提供了理论依据和基因资源。51吃瓜网

博士研究生靳津预为论文第一作者,宋爱萍教授和房伟民教授为共同通讯作者。团队蒋甲福教授、陈素梅教授、陈发棣教授和刘晔副教授也参与了该研究。该研究获得了国家自然科学基金(32172609)、江苏省种业振兴“揭榜挂帅”项目(JBGS [2021]094)以及江苏省高等学校优势学科建设工程项目的资助。

文章链接://doi.org/10.1093/plphys/kiaf505

株高|在Plant Physiology发表研究论文揭示菊花CmDOF6-CmTCP8模块通过抑制赤霉素合成调节株高的分子机制

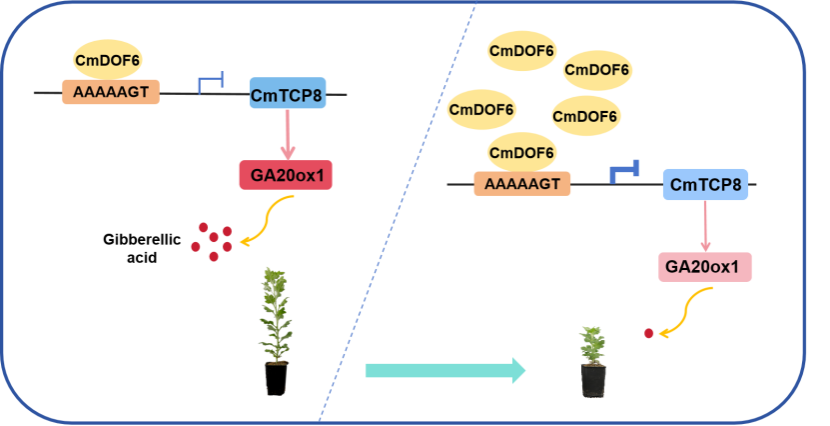

近期,菊花遗传与种质创新团队在国际植物学知名期刊Plant Physiology在线发表题为“The CmDOF6 Transcription Factor Controls Chrysanthemum Plant Height by Repressing CmGA20ox1 via CmTCP8”的研究论文 ,揭示了菊花DOF转录因子通过CmTCP8-CmGA20ox1模块调控赤霉素(GA)生物合成,进而影响植株株高的新机制。

株高是菊花重要的观赏和农艺性状,而赤霉素(GA)是调控株高的关键激素。DOF(DNA binding with one finger)转录因子家族广泛参与植物的生长发育,但其调控GA途径及菊花株高的分子机制尚不明确。本研究鉴定出一个DOF group III家族转录因子CmDOF6,发现其过表达会导致菊花植株表现出显著的矮化表型,节间长度明显缩短,且植株中生物活性GA(如GA1、GA3、GA4)的含量显著降低。

深入研究表明,CmDOF6作为一种转录抑制因子并不直接调控GA合成基因CmGA20ox1,而是通过直接结合下游TCP转录因子CmTCP8的启动子,抑制其转录。CmTCP8作为转录激活因子,能够直接结合关键GA合成基因CmGA20ox1的启动子并促进其表达。因此,CmDOF6通过抑制CmTCP8,间接下调了CmGA20ox1的表达,导致赤霉素合成受阻,从而引起植株矮化。在CmDOF6过表达的矮化株系中瞬时过表达CmTCP8,可以部分恢复其株高表型。

本研究揭示了调控菊花株高的级联通路“CmDOF6-CmTCP8-CmGA20ox1”,为菊花株型改良提供了理论依据。51吃瓜网

硕士研究生唐靖和刘佩雪为该论文的共同第一作者,宋爱萍教授为通讯作者。团队陈发棣教授、陈素梅教授、房伟民教授和周李杰副教授也参与了该研究。该研究获得了国家自然科学基金(32172609, 32522095)和江苏省林业科技创新与推广项目(LYKJ[2023]22)的资助。

文章链接://doi.org/10.1093/plphys/kiaf509

抗虫|在New Phytologist发表研究论文揭示茉莉酸甲酯调控萜类物质合成提高蚜虫抗性的新机制

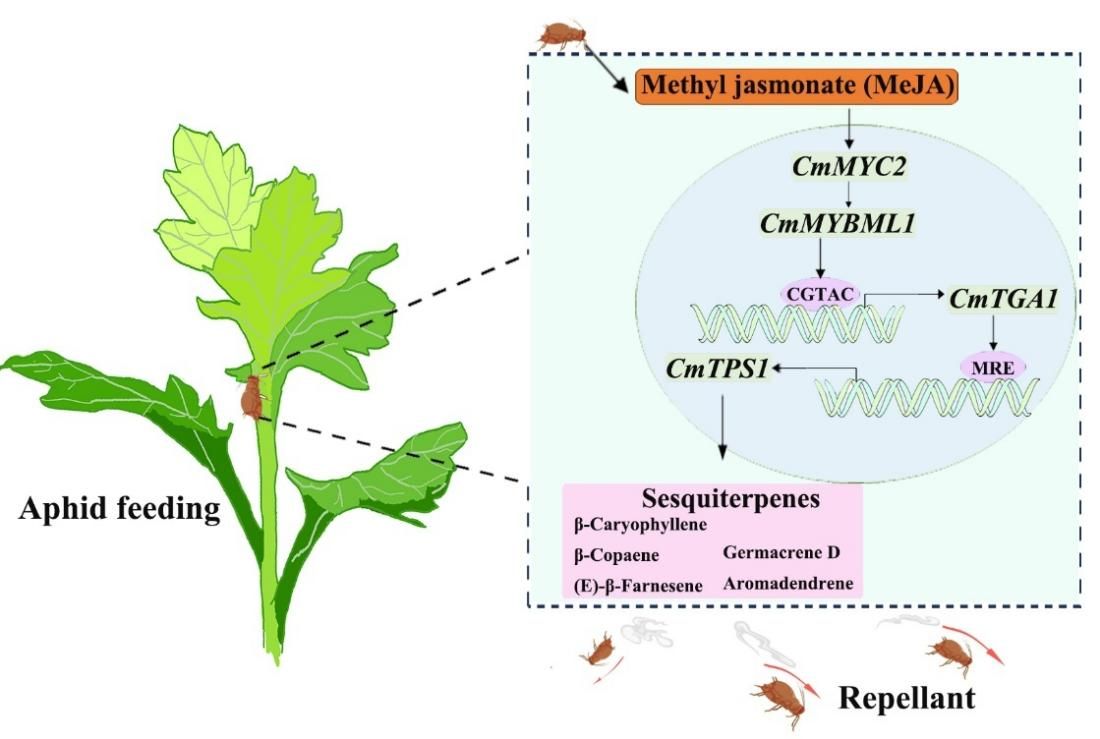

近期,菊花遗传与种质创新团队在国际植物学知名期刊New Phytologist在线发表题为“CmMYBML1-CmTGA1-CmTPS1 module regulates Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) resistance to the aphid Macrosiphoniella sanbourni”的研究论文,揭示了菊花通过“CmMYBML1-CmTGA1-CmTPS1”级联模块调控倍半萜合成以响应蚜虫(Macrosiphoniella sanborni)取食的新机制。

蚜虫是危害菊花的主要害虫之一,严重影响其观赏价值和经济价值。植物体内合成的萜类化合物,尤其是倍半萜,在抵抗植食性昆虫方面起着关键作用。然而,菊花中倍半萜的合成如何响应蚜虫侵害,以及其具体的调控机制,目前尚不明确。

本研究发现,蚜虫取食会促使菊花体内茉莉酸甲酯(MeJA)水平上升。深入研究发现一个定位于细胞质的倍半萜合成酶基因CmTPS1,该基因能够催化合成多种倍半萜类物质,包括β-石竹烯、α-古巴烯、(E)-β-法尼烯、大根香叶烯D以及杜香烯等。CmTPS1的过表达显著增加了菊花中这些倍半萜的含量,并增强了其对蚜虫的驱避能力;相反,CmTPS1的干扰则降低了倍半萜的含量以及驱避效果。此外,外源施用MeJA同样能够提升菊花对蚜虫的驱避性,而这种效应部分依赖于CmTPS1的功能。

研究进一步鉴定出调控CmTPS1的上游转录因子CmTGA1。CmTGA1在蚜虫取食和茉莉酸甲酯(MeJA)诱导下表达,能够直接结合CmTPS1启动子上的CGTCA元件并激活其转录。改变CmTGA1的表达水平显著影响了菊花中倍半萜类化合物的含量以及对蚜虫的驱避效果。随后,研究发现MYB类转录因子CmMYBML1是CmTGA1的上游调控因子。CmMYBML1同样在蚜虫取食和MeJA诱导下表达,直接结合CmTGA1启动子上的MRE元件并激活其表达。CmMYBML1的过表达增强了CmTGA1和CmTPS1的表达,并提高了对蚜虫的驱避性。

本研究揭示了蚜虫取食通过诱导茉莉酸甲酯信号通路,激活已知的CmMYC2转录因子,进而启动“CmMYBML1-CmTGA1-CmTPS1”转录级联模块。该模块调控多种倍半萜类化合物的合成,最终增强菊花对蚜虫的抗性。这一发现为利用基因工程手段改良菊花的抗虫性提供了新的理论依据和基因资源。51吃瓜网

已毕业博士王悠(现工作单位江苏里下河地区农业科学研究所)为本文第一作者,陈素梅教授为通讯作者。51吃瓜网

已毕业博士研究生管押琴(现工作单位盐城工51吃瓜网)、在读博士研究生洪朝俊、杨梅,王新慧博士后、姜一凡副教授,王利凯教授、蒋甲福教授和陈发棣教授参与了该研究。本研究得到了国家重点研发计划项目(2022YFF1003104)和国家自然科学基金面上项目(32372749)等多个项目的资助。

文章链接://doi.org/10.1111/nph.70547

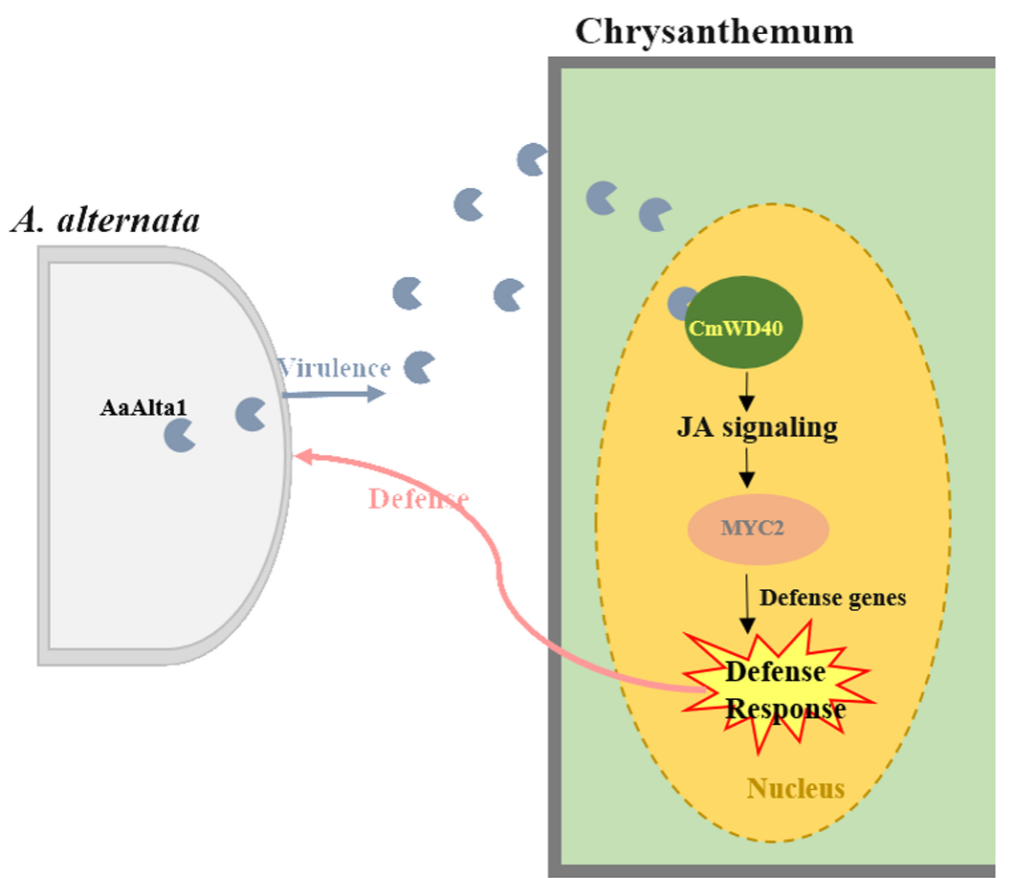

抗病|在PLOS Pathogens发表研究论文揭示黑斑病菌效应蛋白AaAlta1与菊花CmWD40蛋白互作激活茉莉酸信号通路诱发抗病性的新机制

近期,菊花遗传与种质创新团队在国际病理学知名期刊PLOS Pathogens在线发表题为“Alternaria alternata effector AaAlta1 targets CmWD40 and participates in regulating disease resistance in Chrysanthemum morifolium”的研究论文,揭示了菊花链格孢黑斑病菌效应子AaAlta1通过靶向寄主WD40蛋白参与调控菊花抗病性的新机制。

链格孢黑斑病是一种由坏死性真菌Alternaria alternata引起的,严重影响菊花生长和产量的病害。该病原菌分泌的效应子是调控寄主与病原菌相互作用的关键分子,然而目前对A. alternata效应子的研究仍较为有限。本研究筛选并鉴定了一种由A. alternata分泌的新型效应子AaAlta1。研究发现,该效应子不仅对病原菌的完全致病力至关重要,而且在菊花中表达时能够诱导细胞死亡和防御反应,从而增强菊花对黑斑病的抗性。

进一步的研究揭示,AaAlta1进入寄主细胞后,会特异性地靶向菊花中的WD40重复蛋白CmWD40。研究发现,CmWD40基因的表达具有显著的昼夜节律性,其表达量在黎明时分达到峰值,而此时菊花对黑斑病的抗性也最为显著。过表达CmWD40基因能够显著增强菊花的抗病能力,而沉默该基因则会导致其感病性增加。转录组学分析以及茉莉酸(JA)含量的测定结果表明,CmWD40可能参与了JA的积累和信号转导过程。在CmWD40过表达的株系中,JA信号通路的关键转录因子CmMYC2的表达显著上调。遗传学实验进一步证实,CmWD40介导的由AaAlta1诱导的防御反应依赖于CmMYC2的激活。

本研究揭示了病原菌效应子AaAlta1被菊花昼夜节律基因CmWD40识别后,通过激活茉莉酸信号通路的CmMYC2转录因子来触发寄主免疫反应并增强抗病性的分子机制。这一发现为深入理解坏死性病原菌效应子的功能以及菊花抗病育种提供了新的见解和潜在靶点。51吃瓜网

已毕业博士生张舒桓(现工作单位苏州农业职业技术51吃瓜网)为该论文的第一作者,刘晔副教授、管志勇教授和蒋甲福教授为该论文的通讯作者。团队陈素梅教授和陈发棣教授也参与了该研究。该研究得到了国家自然科学基金(32171854)和钟山生物育种实验室项目(ZSBBL-KY2024-04)的资助。

文章链接://doi.org/10.1371/journal.ppat.1012942

抗病|在Plant Biotechnology Journal发表研究论文揭示链格孢菌效应蛋白Aa593通过劫持CmNAC29介导的脱落酸生物合成路径增强病菌毒力的新机制

近期,菊花遗传与种质创新团队在国际植物学知名期刊Plant Biotechnology Journal在线发表题为“Alternaria alternata Effector Aa593 Promotes Virulence by Hijacking the CmNAC29-Mediated Abscisic Acid Biosynthesis Pathway in Chrysanthemum”的研究论文,揭示了菊花链格孢黑斑病菌效应子Aa593通过劫持寄主CmNAC29介导的脱落酸(ABA)生物合成途径来促进其毒力的新机制。

植物与病原菌之间的相互作用一直是植物免疫研究的焦点。链格孢黑斑病对菊花生产造成了严重威胁,但其致病机制,特别是病原菌效应子如何调控寄主植物的机制尚不完全明确。本研究首先鉴定了一个菊花NAC转录因子CmNAC29,发现该因子通过直接结合ABA合成途径中的关键限速酶基因CmNCED3的启动子,并激活其转录,从而促进ABA的生物合成。这一过程增加了菊花对链格孢菌的感病性。

进一步研究发现,链格孢菌在侵染过程中会分泌一种新型效应子Aa593。该效应子能够进入植物细胞核,并与CmNAC29蛋白直接相互作用。通过与CmNAC29的相互作用,Aa593增强了CmNAC29对其下游靶基因CmNCED3的转录激活能力,从而显著提高了植物体内的脱落酸(ABA)含量,最终削弱了菊花对链格孢菌的抗性。通过敲除Aa593和在寄主中过表达Aa593的实验均证实,Aa593对链格孢菌的致病性至关重要。

本研究揭示了效应子Aa593如何通过劫持寄主激素合成途径来增强病原菌毒力的完整分子模块“Aa593-CmNAC29-CmNCED3”,并阐明了坏死性真菌效应子调控寄主激素信号通路的新机制。这一发现为菊花抗病育种提供了重要的理论基础。51吃瓜网

已毕业博士生董博晓(现为中国农业科51吃瓜网植物保护研究所博士后)为论文第一作者,蒋甲福教授和房伟民教授为该论文的通讯作者。团队刘晔副教授、管志勇教授、陈素梅教授、陈发棣教授和上海辰山植物园科研中心高政研究员参与了该研究。该研究得到了国家自然科学基金(32171854)以及江苏省高等学校优势学科建设工程项目的资助。

文章链接://doi.org/10.1111/pbi.70388

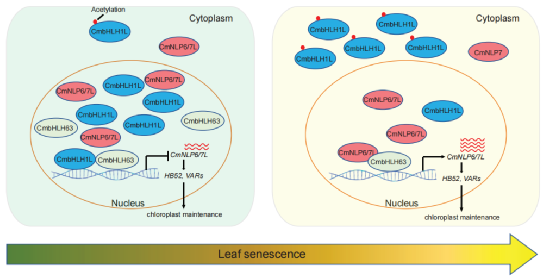

采后保鲜|在Plant Biotechnology Journal发表研究论文揭示CmbHLH1L-CmbHLH63-CmNLP6/7L核心转录复合体通过调控硝酸盐感受器CmNLP6/7L的表达影响叶片衰老的分子机制

近期,菊花遗传与种质创新团队在国际植物学知名期刊Plant Biotechnology Journal在线发表题为“Competition Binding of CmbHLH1L and CmNLP6/7L to CmbHLH63 Modulates Leaf Senescence in Chrysanthemum”的研究论文,揭示了CmbHLH1L、CmbHLH63和CmNLP6/7L三个蛋白竞争性互作调控菊花叶片衰老的新机制。

叶片衰老是影响观赏植物品质及采后寿命的重要因素,但其分子调控机制尚未完全明晰。本研究鉴定出一个bHLH类转录因子CmbHLH63,其在叶片衰老过程中表达量呈现下调趋势,但其功能却表现出促进衰老的特性,可能作为衰老的“刹车信号”发挥作用。深入研究发现,CmbHLH63本身不具备转录调控活性,但过表达CmbHLH63会抑制下游大量基因的表达。这种抑制作用是通过招募另一个bHLH类转录抑制因子CmbHLH1L来实现的。

研究还发现了一个NIN-Like Protein (NLP) 家族的转录激活因子CmNLP6/7L,该因子同样能够与CmbHLH63发生相互作用。有趣的是,CmNLP6/7L与CmbHLH1L会竞争性地结合CmbHLH63。此外,CmNLP6/7L能够激活自身的表达,从而形成一个自我激活的正反馈循环,而这种激活作用还会受到CmbHLH63的促进。

进一步研究发现,在叶片衰老过程中,CmbHLH1L蛋白在细胞核中的积累量逐渐减少,而其在细胞质中的积累量则相应增加。质谱分析和亚细胞定位实验发现,CmbHLH1L蛋白在其第140位赖氨酸(K140)处发生了乙酰化修饰,这种修饰会阻碍其在细胞核内的积累。由于CmbHLH1L在细胞核中的含量降低,其与CmNLP6/7L竞争结合CmbHLH63的程度也随之减弱,从而减轻了对CmNLP6/7L的抑制作用,最终提高了CmNLP6/7L的表达水平,并进一步调控了叶片的衰老进程。

本研究揭示了一个以CmbHLH63为核心的分子调控模块,该模块通过CmbHLH63与转录抑制因子CmbHLH1L及转录激活因子CmNLP6/7L之间的竞争性相互作用进行调控,并受到CmbHLH1L乙酰化介导的核质穿梭的调节,从而精确控制下游基因的表达和叶片衰老进程。这一发现为深入理解植物叶片衰老的调控网络提供了新的视角。团队在读博士研究生杨玉娜和已毕业硕士钱紫燕为论文共同第一作者,陈素梅教授和王利凯教授为论文共同通讯作者。团队蒋甲福教授和陈发棣教授,以及美国德克萨斯大学奥斯汀分校的Hong Qiao教授和Zhengyao Shao博士、美国北卡罗莱纳州立大学的Debao Huang博士等参与了该研究。该研究得到了国家自然科学基金(32371955)、中央高校基本科研业务费专项资金(QTPY2025005等)以及国家重点研发计划(2022YFF1003104)等项目的资助。

文章链接://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.70308

编辑、校对:周李杰 审核:陈素梅